電気代が高い原因は様々で「なぜこんなに高いのか?」と疑問を持つ方のために、電気代が高くなる原因と調べ方を解説します。

さらに、世帯人数や季節ごとの電気代の平均額を参考に、自宅の電気代を適切に見直すヒントもお届けします。

- 電気代が高い時に考えられる原因

- 世帯別の電気料金の平均額

- 電気代が高い原因を調べる方法

- 高い電気代を節約する方法

- 電気代が高い人におすすめの電力会社

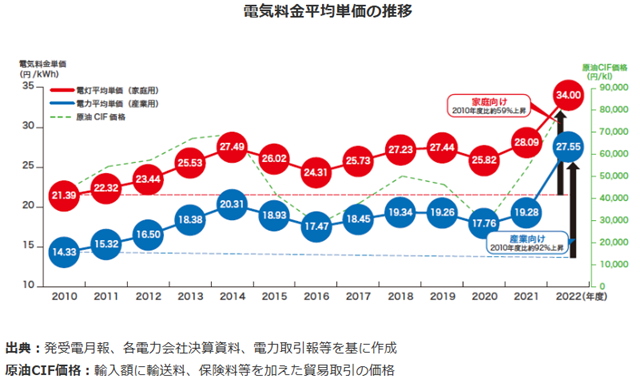

近年、燃料費の高騰や再エネの負担増により、電気代の高騰が続いています。

経済産業省・資源エネルギー庁の調査によると、実際に家庭用電灯の平均価格は上昇傾向にあり、2010年度から2022年度にかけて約59%の上昇、kWhあたり約17.99円値上がりしています。

引用:経済産業省・資源エネルギー庁「電気料金平均単価の推移」

また、市場価格や燃料費調整額の影響だけでなく、家電の使用方法や契約プランが原因の場合も少なくありません。

本記事は、電気代が高いと感じている方の疑問が解決できる内容となっています。

また「手続きの手間を省きたい」「ライフスタイルに合うプランが分からない」方は、手続きを無料で代行する「くらしテク」の利用がおすすめです。

「くらしテク」では、電気やガス、水道、インターネットなどの手続きを一括代行します。

代行だけでなく、サービスやプランの提案も可能で、最適なプランの選択により、無理なく光熱費が節約できます。

代行や提案には一切費用がかからないため、お気軽にこちらまで【0120-161-064】お問い合わせください。

電力自由化により、大手電力会社よりもリーズナブルな電力プランを提供する新電力も多数参入していますので、気になった方は以下もチェックしてみてください。

東京電力より安い電気料金・電力会社を紹介!東京電力エリアでお得に使えるおすすめ電力サービスを徹底解説

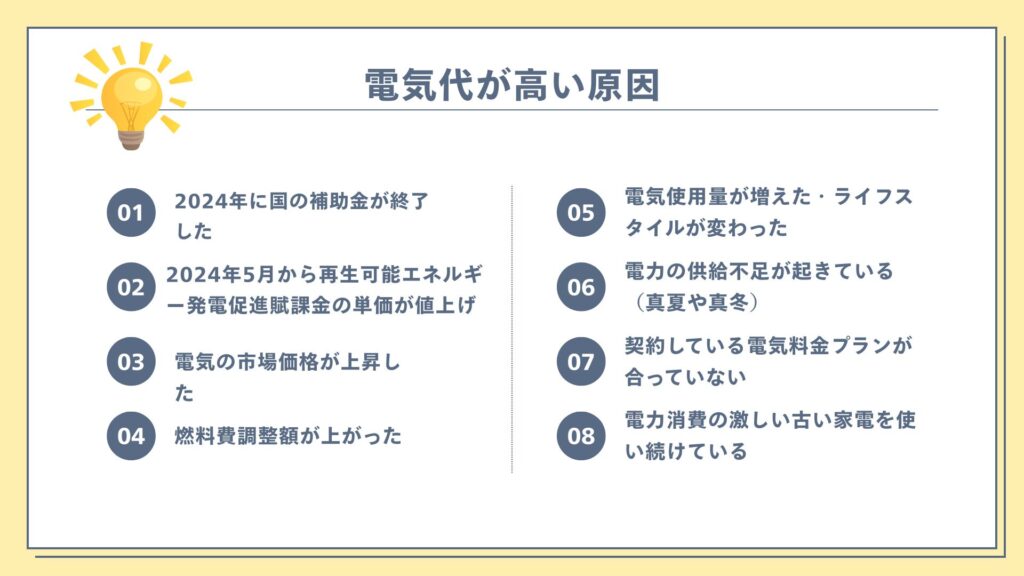

電気代が高い原因

電気代が上昇傾向にあることで、電気料金の支払い負担が増え、家庭や企業に影響が出ています。

電気料金が高騰している理由には、政府による補助金の終了や再生可能エネルギーに関連するコストの増加があります。

さらに、季節的な電力需要の増加に対して十分な供給が確保できないことも一因です。

ここでは、実際に電気代が高くなっている原因や、考えられる要因を解説します。

2024年に国の補助金が終了した

政府はエネルギー価格の急激な変動を緩和するため、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を実施していました。

「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により電気料金が一定程度抑制されていましたが、2024年5月で支援は終了しました。

| 「電気・ガス価格激変緩和対策事業」値引き単価 | |||

|---|---|---|---|

| 適用期間 | 電気(低圧) | 電気(高圧) | 都市ガス |

| 2024年1月~4月使用分 | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 15.0円/㎥ |

| 2024年5月使用分 | 1.8円/kWh | 0.9円/kWh | 7.5円/㎥ |

参考:経済産業省「2024年春までの電気・ガス価格激変緩和対策の継続に伴い、電気・都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました」

さらに2024年夏の記録的な猛暑を受け、政府は「酷暑乗り切り緊急支援」を一時的に実施しましたが、こちらも11月で終了となりました。

| 「酷暑乗り切り緊急支援」値引き単価 | |||

|---|---|---|---|

| 適用期間 | 電気(低圧) | 電気(高圧) | 都市ガス |

| 2024年8月・9月使用分 | 4.0円/kWh | 2.0円/kWh | 17.5円/㎥ |

| 2024年10月使用分 | 2.5円/kWh | 1.3円/kWh | 10.0円/㎥ |

支援終了後は再び通常料金が適用され、標準家庭で月額約500円以上の増加が見込まれました。

特に、冬季の電力需要が高まる時期に支援終了が重なり、多くの家庭で電気代が高くなったことが予想されます。

2024年5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価が値上げ

2024年5月以降、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価が引き上げられました。

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、電力会社が再生可能エネルギーの電力を固定価格で買い取る費用を、電気料金に上乗せする形で国民に負担してもらう仕組みです。

| 再生可能エネルギー発電促進賦課金の基本情報 | |

|---|---|

| 目的 | 再エネの導入を促進し、国内のエネルギー自給率を向上させること |

| 仕組み | 電力会社が再エネで発電した電気を一定価格で買い取ることを義務付け、その費用を国民に負担してもらう |

| 単価 | 毎年全国一律で算定され、経済産業大臣が定める |

| 負担額 | 国が定めた単価に毎月の電気使用量を掛け合わせて算出する |

| 減免措置 | 大量に電力を消費する事業者については、一定の要件を満たした場合に減免される |

2023年度から2024年度にかけて、再生可能エネルギー発電促進賦課金は1kWhあたり1.40円から3.49円へと増額され、電力使用量に応じた負担が増えました。

【再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移】

| 項目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 賦課金単価 | 3.98円/kWh | 3.49円/kWh | 1.40円/kWh | 3.45円/kWh | 3.36円/kWh | 2.98円/kWh | 2.95円/kWh | 2.90円/kWh | 2.64円/kWh | 2.25円/kWh | 1.58円/kWh | 0.75円/kWh | 0.35円/kWh | 0.22円/kWh |

| 昨年度比 | 0.49円(約14%)増 | 2.09円(約149%)増 | -2.05円(約-59%)減 | 0.09円(約3%)増 | 0.38円(約13%)増 | 0.03円(約1%)増 | 0.05円(約2%)増 | 0.26円(約10%)増 | 0.39円(約17%)増 | 0.67円(約42%)増 | 0.83円(約111%)増 | 0.4円(約114%)増 | 0.13円(約59%)増 | – |

| 家庭の年額負担 (300kWh/月) |

14,328円 | 12,564円 | 5,040円 | 12,420円 | 12,096円 | 10,728円 | 10,620円 | 10,440円 | 9,504円 | 8,100円 | 5,688円 | 2,700円 | 1,260円 | 792円 |

| 家庭の月額負担 (300kWh/月) |

1,194円 | 1,047円 | 420円 | 1,035円 | 1,008円 | 894円 | 885円 | 870円 | 792円 | 675円 | 474円 | 225円 | 105円 | 66円 |

また、2024年度から2025年度にかけても、1kWhあたり0.49円と、約14%の増額となっています。

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーを促進するために導入されているものですが、消費者にとっては直接的なコスト増となります。

特に、電力使用量が多い家庭や企業では、賦課金の影響が大きく現れています。

節電や効率的なエネルギー利用の重要性がさらに高まる結果となっています。

電気の市場価格が上昇した

電気料金は、市場価格の影響を強く受ける仕組みとなっています。

2022年はにウクライナ情勢の影響で高騰、さらに2024年にも燃料価格の高騰や円安の影響で、日本卸電力取引所(JEPX)での電気の市場価格が上昇しました。

.png)

引用:日本卸電力取引所(JEPX)

特に、市場価格の変動を反映する市場連動型プランを契約している場合、電気代への影響が顕著になります。

市場価格の上昇は、家庭や企業にとって直接的なコスト増となり、電気料金が高騰する大きな要因となっています。

契約プランを見直し、固定価格型のプランを選ぶことで、価格変動の影響を軽減できる場合があります。

燃料費調整額が上がった

燃料費調整額は、発電に必要な燃料の価格変動を反映する仕組みです。

燃料費調整では、火力発電の燃料価格の変動に合わせて電気料金(電力量料金)を自動で調整します。

燃料価格が高騰する状況では、燃料費調整額も上昇し、電気代に大きく影響します。

2022年は、ウクライナ情勢や世界的なエネルギー需要の増加により、燃料費が大幅に高騰しました。

燃料費調整額は電力会社によって異なりますが、消費者にとっては避けられない負担となっています。

電力会社の公式サイトや検針票をチェックし、燃料費調整額がどの程度の影響を与えているのか確認してみましょう。

電気使用量が増えた・ライフスタイルが変わった

電気代が高くなる理由の一つとして、使用量の増加やライフスタイルの変化が挙げられます。

例えば、リモートワークの普及により、日中に電気を使用する機会が増えた家庭も少なくありません。

また、家族の人数が増えたり、ペットのためにエアコンをつけっぱなしにしたりすることでも電力使用量が増加します。

こうした変化は、電力量料金の増加として電気代に直接影響を与えます。

節電意識を持ち、不要な電力の消費を抑えることが重要です。

電力の供給不足が起きている(真夏や真冬)

真夏や真冬は、冷暖房の使用が増えるため、電力需要が特に高まります。

経済産業省によると、2025年の冬季は、電力の供給不足の心配はありませんが、想定外のトラブルや海外情勢の悪化により、供給が追いつかない場合もあります。

2025年度冬季の電力需給の見通しについては、10年に一度の厳しい寒さを想定した場合でも、安定供給に最低限必要な予備率である3%を上回る見通しとなっていますが、想定外の需要増加や設備トラブルの発生、海外情勢等によっては、電力需給の状況が厳しくなるおそれがあります。

供給が不足すると、電力市場での価格が高騰し、家庭や企業の電気代が跳ね上がる仕組みです。

こうした状況を回避するには、ピーク時間帯の使用を避けるなどの工夫が求められます。

また、電力自由化により多様な電力会社が参入しているため、柔軟な契約を検討するのも一つの手段です。

電力消費の激しい古い家電を使い続けている

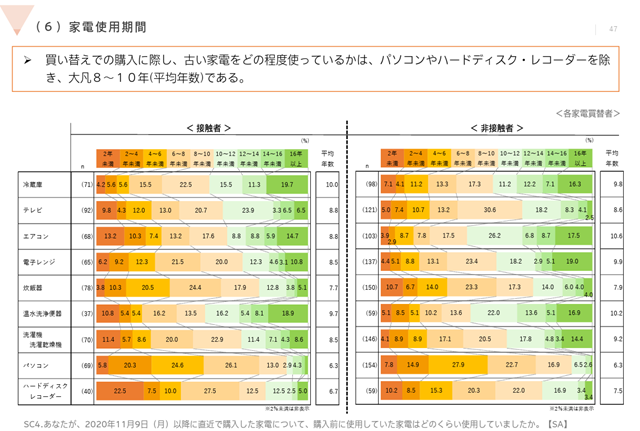

引用:経済産業省「令和2年度省エネルギー促進に向けた広報事業p46 家電使用期間」

経済産業省の調査によると、家電の買い替えまでの使用年数は平均で8~10年程度となっています。

しかし、古い家電製品は新しい省エネ型家電と比較して電力消費が大きい傾向にあります。

例えば、10年以上使用しているエアコンは、最新モデルに比べて15%程度電力消費が大きいこともあります。

古い家電を使い続けると電気代が無駄に高くなってしまうため、適宜買い替えることで、電気代の節約になります。

家電製品の寿命を確認、定期的な見直しを行いましょう。

契約している電力会社や電気料金プランが合っていない

電力会社や電気料金プランがライフスタイルに合っていない場合も、電気代が高くなる原因となります。

例えば、夜間に電気代が安くなるプランを契約している場合、日中に電力を多く使用すると割高になります。

また、基本料金が高い契約アンペアを設定していると、使用量にかかわらず一定の費用がかかります。

今契約している電力会社にこれ以上安いプランがない場合は、電力会社の乗り換えも検討しましょう。

電力自由化に伴って、大手電力会社よりも安いプランを提供する新電力が増えているので、一度見積もりを取ってみることをおすすめします。

電力会社乗り換え・料金見直しはくらしテクにお任せ!

「くらしテク」では、開始・停止の手続きや電力会社の比較、乗り換え手続きを無料で代行しています。」

- 面倒な手続きを丸投げしたい

- 初めての手続きで何をしていいかわからない

- 引っ越し当日まで時間がないのに引っ越し手続きが進んでいない

- 引っ越しついでにネットや電気料金を見直したい

引っ越しを伴わない電力会社の切り替えだけでも対応可能です。

さらに、コンシェルジュが依頼者のライフスタイルをヒアリングし、今の使い方でよりお得に利用できる電力会社がないか見積もりを取って比較・提案します。

自分で料金プランを比較しなくても簡単に安い電力会社がわかるので、依頼者は「くらしテク」への電話一本で、効率的に電気代の見直しと乗り換え手続きを終わらせます。

忙しい方や、なるべく早く乗り換えを済ませたいという方はぜひ活用ください。

くらしテクは電気以外のライフライン手続きも無料代行!

くらしテクは、電気だけでなくガス・水道・インターネットの手続きも代行しています。

各種ライフラインの切り替えや解約手続きを一度に依頼できるので、各業者に何度も電話をかける必要はありません。

電気・ガス・水道・インターネットの手続きにかかるはずだった時間を有効活用して、荷造りや役所への届け出を済ませれば、余裕を持って引っ越し準備を終わらせることができます。

仕事や家事で忙しい方、電話が苦手な方、引っ越しまで時間がない方等、とにかく楽に引っ越しを済ませたい方におすすめです。

くらしテクは引っ越しをする方にもおすすめ!

荷物の量や引っ越しエリアをヒアリングしたうえで、約60社の引っ越し業者の中から一括で見積もりがとれます。

希望があれば最安の業者の手配も代行しますので、お客様は見積もり結果から安い業者を選ぶだけです。

自分で相見積もりをとるよりも多くの業者を楽に、早く比較できるため、引っ越しの負担を削減し、時間にも心にもゆとりを持って新生活をスタートできます。

電気代はどこまで高いとおかしい?世帯別の平均額

電気代が高いと感じたとき、まず基準となるのが世帯別の平均額です。

自身の電気代が平均よりどれほど高いのかを把握することで、節電や契約プランの見直しが必要かを判断できます。

世帯人数や季節ごとに電気代は大きく異なるため、それぞれの視点から平均額を知ることが重要です。

ここでは、世帯人数別と季節別の平均電気代について詳しく解説します。

電気代の異常を見極める参考にしてください。

世帯人数別の電気代の平均額

世帯人数によって電気の使用量は異なり、それに伴って平均的な電気代も変わってきます。

| 世帯人数 | 一人 | 二人 | 三人 | 四人 | 五人 | 六人~ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1カ月あたりの電気代 | 6,726円 | 10,940円 | 12,811円 | 13,532円 | 14,373円 | 18,941円 |

| 年間の電気代 | 80,712円 | 131,280円 | 153,732円 | 162,384円 | 172,476円 | 227,292円 |

e-Stat:家計調査2023年 <用途分類>1世帯当たり1か月間の収入と支出「世帯人員・世帯主の年齢階級別」

一般的には、1人暮らしの電気代は月平均約6,000円から7,000円、年間では約80,000円前後とされています。

2人世帯になると月平均は約11,000円、年間で約131,000円程度となり、3人以上の世帯ではさらに高くなります。

このように、世帯人数が増えるほど電気代の平均値も高くなります。

上記の一覧と比べて、電気代が高いようであれば節電対策を講じることも検討しましょう。

地域・季節別の電気代の平均額

電気代は季節によっても大きな差が出ます。

特に家庭で最も電力消費が多いとされているエアコンを多用する時期は、電気代が高くなりやすいです。

さらに、エアコンは冷房よりも暖房のほうが電気代が高くなるため、冬の寒い時期が、特に電気代が高い傾向にあります。

| 季節 | 全国平均の電気代 | 北海道の電気代 | 東北地方の電気代 | 関東の電気代 | 北陸の電気代 | 東海の電気代 | 近畿の電気代 | 中国の電気代 | 四国の電気代 | 九州の電気代 | 沖縄の電気代 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1~3月 | 53,168円 | 59,917円 | 70,732円 | 49,400円 | 69,269円 | 55,080円 | 47,540円 | 65,082円 | 57,964円 | 47,206円 | 33,537円 |

| 4~6月 | 34,061円 | 35,426円 | 40,031円 | 34,068円 | 43,501円 | 33,961円 | 31,014円 | 40,220円 | 36,386円 | 27,291円 | 29,201円 |

| 7~9月 | 29,655円 | 27,885円 | 33,746円 | 28,948円 | 40,111円 | 30,308円 | 26,106円 | 33,465円 | 33,241円 | 27,134円 | 38,140円 |

| 10~12月 | 30,296円 | 30,296円 | 33,482円 | 35,730円 | 30,099円 | 28,446円 | 35,730円 | 30,099円 | 28,446円 | 28,392円 | 30,669円 |

e-Stat:家計調査2023年<品目分類>1世帯当たり(四半期計)の支出金額,購入数量及び平均価格

例えば関東の電気代を見ると、一番電気代が高いのは1~3月の真冬の時期で、3か月あたり49,400円、1か月あたり約16,467円となっています。

地域・季節別の平均と比べても電気代が高いと感じる場合は、暖房器具の使用方法や契約プランの見直しなどを検討してみましょう。

電気代が高い・請求がおかしい原因を調べる方法

電気代が高いと感じたとき、まず原因を明確にすることが大切です。

家電の使い方や電気料金の内訳に注目することで、無駄な出費を減らす手がかりが見つかります。

家電ごとの消費電力や料金プランの適正性など、細かくチェックするして具体的な改善策を考えることが可能です。

ここでは、家電ごとの電気代や電気料金の内訳について、それぞれ詳しく解説します。

原因を把握し、効率的な節約につなげましょう。

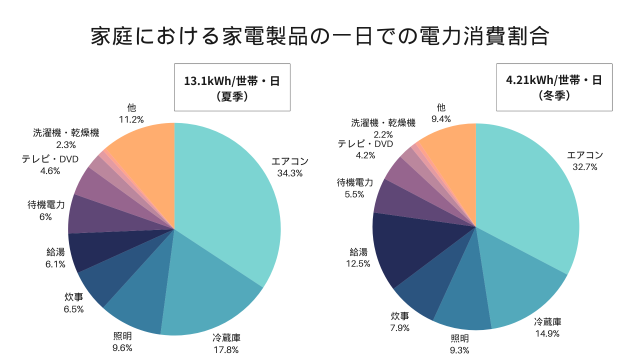

家電ごとの電気代を把握する

家電は日常生活で欠かせない存在ですが、それぞれの消費電力には大きな差があります。

特に冷蔵庫やエアコン、照明などは消費電力が多く、電気代の大部分を占めます。

家電ごとの消費電力や使用頻度を確認することで、どの家電が電気代を押し上げているかを特定できます。

また、古い家電は新しいものに比べて省エネ性能が低いことが多く、買い替えを検討するのも一つの手です。

家庭での使用状況に応じて適切な対応を取ることが、電気代節約の第一歩です。

家電別の電気代の目安

家電ごとの電気代を把握するには、平均的な消費電力を参考にすると便利です。

例えば、冷蔵庫は家庭全体の約14%を占める一方、エアコンは使用期間によって変動しますが7~10%が目安です。

照明器具は約13%、テレビは約9%、電気温水器や食洗機などもそれぞれ3~5%程度の割合を占めます。

電気代が高いと感じる場合、これらの家電の使用頻度や設定温度などを調整するだけで、年間数千円の節約が可能です。

最新の省エネ家電に買い替えることで、さらに大きな節約効果を期待できます。

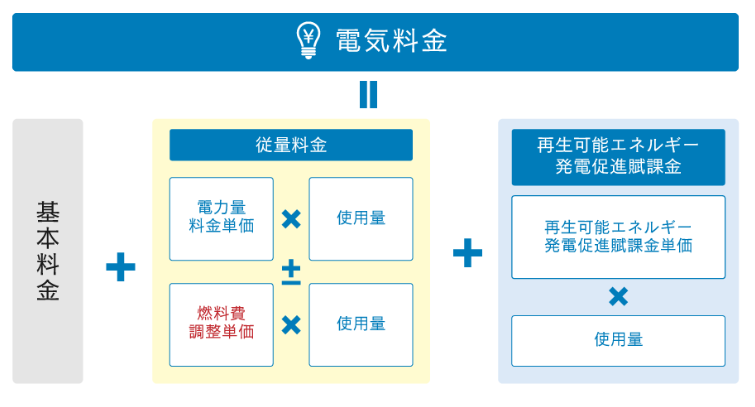

電気料金の内訳を把握する

電気代の内訳を確認することで、高騰の原因を明確にできます。

電気料金は主に「基本料金」「電力量料金」「燃料費調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の4つで構成されています。

それぞれの項目がどのように計算され、何に影響を受けているかを把握することが重要です。

不明点があれば契約している電力会社のサイトや請求書を確認し、詳細をチェックしましょう。

内訳を理解することで、無駄なコストを削減する方法が見えてきます。

基本料金(最低料金)

基本料金とは、電気を使用しなくても発生する固定費用です。

この料金は契約しているアンペア数によって決まり、アンペア数が大きいほど基本料金も高くなります。

例えば、20アンペアの契約では月々約600円前後、40アンペアでは約1,200円前後が一般的です。

必要以上に高いアンペア数で契約している場合は、見直しを検討することで基本料金を下げることが可能です。

契約変更には手続きが必要ですが、年間で数千円の節約につながることもあります。

電力量料金

電力量料金は、実際に使用した電気の量に応じて課される料金です。

単価は電力会社やプランによって異なり、多くの場合、使用量に応じた段階制が採用されています。

例えば、初めの120kWhまでは1kWhあたり約25円、120kWhを超えて300kWhまでは約30円、300kWh以上は約35円といった形です。

この料金は、エアコンやヒーターの使用が増える冬季に特に高くなる傾向があります。

無駄を減らすため、家電の使用頻度を調整することが有効です。

燃料費調整額

燃料費調整額は、火力発電に使用される燃料の価格変動に応じて調整される料金です。

燃料価格が上昇すると電気代に上乗せされ、逆に燃料価格が下がると差し引かれます。

最近では、ウクライナ情勢や円安の影響で燃料価格が高騰し、燃料費調整額が増加する傾向にあります。

この項目は市場の影響を受けやすいため、自分でコントロールすることは難しいですが、電力会社の動向をチェックしておくことが重要です。

契約プランを変更することで燃料費調整額の負担を軽減できる場合もあります。

楽々でんきの電源調達調整費とは?実際の料金や計算方法もわかりやすく解説

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーを普及させるための費用として課されます。

具体的には、太陽光や風力などで発電された電力を買い取る際のコストを電気料金に上乗せする形です。

単価は国が決定し、使用量に応じて計算されます。2024年5月以降、この単価が引き上げられ、多くの家庭で電気代が増加しました。

再生可能エネルギーの普及は環境保全に寄与しますが、家計への影響も考慮する必要があります。

節電や効率的な家電の利用で、この負担を軽減することができます。

高い電気代を節約する方法

電気代が高い原因は、家電製品の消費電力や使用方法にあることも多いです。

節電を意識した使い方にシフトすることで、無駄な電気代を減らすことが可能です。

家電の買い替えや使用方法の見直し、待機電力の削減、電力会社や料金プランの選択が重要なポイントです。

ここでは、それぞれの方法について具体的な節約ポイントを詳しく解説します。

日々の生活で取り入れられる節約術を活用し、家庭の電気代を削減しましょう。

古い家電を買い替える

古い家電製品は最新モデルと比較して省エネ性能が劣るため、電気代が高くなる原因になります。

最新の省エネ家電に買い替えることで、電気代を大幅に節約できる可能性があります。

エアコンの電気代比較

古いエアコンと最新の省エネエアコンでは、消費電力に大きな差があります。

例えば、10年前のエアコンは現在のモデルよりも電力消費量が15%程度大きいことがあります。

古いエアコンを買い替えるだけで、年間で約4,150円の電気代節約が見込めますので、長年使い続けているエアコンは買い替えをおすすめします。

引用:一般財団法人 家電製品協会「省エネ家電deスマートライフ」

また、最新モデルは冷暖房効率が高く、室温に合わせた最適な運転が可能です。

自動調整機能やセンサー機能を搭載しているモデルでは、さらに効率的な省エネ運転ができます。

さらに自動クリーニング機能付きのエアコンなら、頻繁にメンテナンスしなくても冷暖房効率が下がりにくいです。

冷蔵庫の電気代比較

10年前の冷蔵庫の買い替えすると年間約28~35%の消費電力削減になり、年間電気代は約3,190円~4,430円の節約が期待できます。

引用:一般財団法人 家電製品協会「省エネ家電deスマートライフ」

冷蔵庫の耐用年数はほとんどが10年前後です。

ご家庭の冷蔵庫の使用年数を確認し、長いようであれば買い替えを検討してみましょう。

家電の使い方を見直す

家電の使い方を見直すだけでも、電気代を削減できる可能性があります。

正しい使い方や適切な設定を行うことで、無駄なエネルギー消費を抑えられます。

特に、エアコンや冷蔵庫などの電力消費の大きい家電は、工夫次第で大きな節約効果が得られます。

以下では、それぞれの家電における具体的な節約ポイントを紹介します。

日常的に実践しやすい方法を取り入れて、効果的に電気代を削減しましょう。

エアコンの節約ポイント

エアコンの電気代を節約するには、以下のポイントを意識しましょう。

冷房時は設定温度を28度以上、暖房時は20度以下に設定すると効果的です。

サーキュレーターや扇風機を併用することで、設定温度を抑えても効率的に室温を保てます。

また、フィルターが目づまりすると冷暖房効率が落ちるため、2週間に1度程度を目安にお掃除することをおすすめします。

フィルターを定期的に掃除することで、エアコンの効率が向上します。

エアコン自体にフィルターの自動お掃除機能が付いている機器なら、お手入れの手間を削減できます。

冷蔵庫の節約ポイント

冷蔵庫は、庫内を冷やす時に特に電気を消費します。

庫内にものを詰め過ぎず余裕を持たせることで、冷気が循環しやすくなり節電につながります。

逆に冷蔵庫内に隙間がない状態では、5~15%の余計な電気代が発生します。※

また熱いものをそのまま入れると、庫内温度が上昇し、冷やすために大きな電力消費が生じます。

例えば、50℃のお湯2Lを冷やさず冷蔵室に入れて、5℃まで冷やす場合、20℃からの場合と比べて電気代が6%アップする事例も確認されています。※

また、冷蔵庫の扉を開ける回数を減らせば、冷気を逃がさずに済むため電力消費を抑えられます。

※参考:一般財団法人 家電製品協会「省エネ家電deスマートライフ」

洗濯機・乾燥機の節約ポイント

洗濯機や乾燥機の使用でも、節約ポイントがあります。

まとめ洗いを心がけ、少量の洗濯を頻繁に行わないようにしましょう。

スピード洗浄コースを活用することで、電力と水の消費を抑えられます。

乾燥機の使用を控え、自然乾燥を取り入れることで大幅な節約が期待できます。

フィルターやドラムの掃除も定期的に行い、効率を保つようにしましょう。

テレビの節約ポイント

テレビの節電には、明るさの調整と自動電源オフ機能の活用が効果的です。

周囲の明るさに応じてバックライトの明るさを調整することで、消費電力を削減できます。

不要なときは電源を切り、待機電力もカットするよう心がけましょう。

最新の省エネ機能が搭載されたテレビに買い替えることもおすすめです。

照明の節約ポイント

照明の電気代を節約するには、LED電球に変更することが最も効果的です。

LEDは白熱電球や蛍光灯と比べて消費電力が少なく、寿命も長い特徴があります。

また、使っていない部屋の照明をこまめに消す習慣をつけましょう。

できれば、自然光を活用し、日中は照明を使わないようにすることも節約につながります。

待機電力を減らす

待機電力は家庭内の総消費電力の約10%を占めると言われています。

電気代を節約するには、待機電力を抑える工夫が重要です。

使用しない家電の電源をコンセントから抜いたり、節電タップを使用することで待機電力を削減できます。

また、リモコン操作が必要ない機器は、主電源をオフにする習慣をつけましょう。

これにより、年間で数千円の節約が期待できます。

電力会社・電気料金プランを見直す

電力自由化に伴い、多くの新電力が電気小売り業界に参入し、消費者が選べる電力会社とプランの幅は大きく広がりました。

自分に最適な電力会社や契約プランを改めて見直すことで、電気代を節約できる可能性があります。

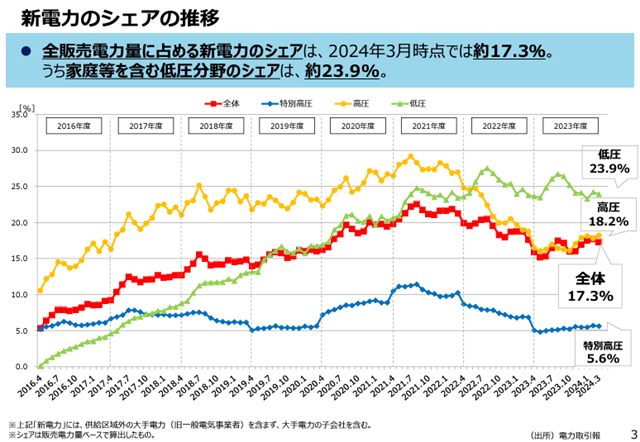

実際、経済産業省 資源エネルギー庁の調査によると、全販売電力量に占める新電力のシェアは、電力自由化がスタートした2016年4月から右肩上がりです。(主に家庭用である低圧分野のシェアは約23.9%)

引用:経済産業省 資源エネルギー庁「電力・ガス小売全面自由化の進捗状況について」新電力のシェアの推移

新電力は大手と比べて運営コストを抑えることで低価格な料金プランを提供しており、電気代節約のために新電力への乗り換えする家庭も増えています。

選べる電力会社が増えたと同時に、従来にはなかった多彩な料金プランも続々登場しています。

例えば基本料が0円のプランや、時間帯別に料金が異なるプランなどがあり、家族構成やライフスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。

今より安い電力会社やプランに切り替えすれば、家電の使用量を減らしたり電気の使い方を我慢しなくても、今まで通りの使い方で自然に電気代を節電することができます。

電気代が高いと感じている人は97%!節電にも限界を感じている【独自調査結果】

くらしテクは、電気代に関するアンケート調査をおこないました。

【調査概要】

有効回答数:300人(男性162人/女性138人)

調査期間:2025/04/01~2025/04/02

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットによる任意回答

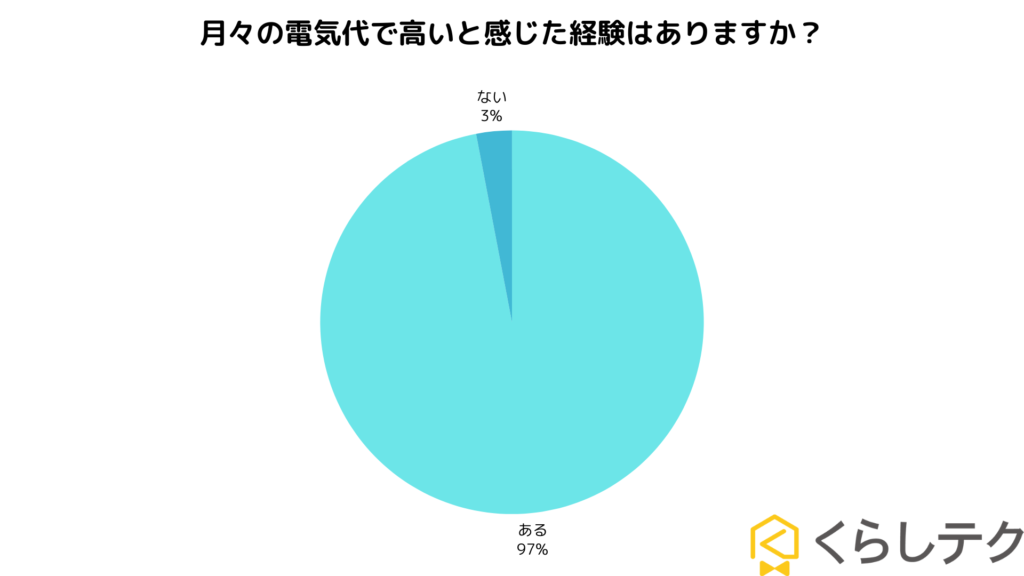

電気代が高いと感じている人は97%

月々の電気代や節電に対する意識についてアンケート調査をおこなった結果、97.0%の人が「電気代が高い」と感じており、電気代の上昇は多くの人にとって深刻な問題だとわかります。

電気代の高騰は一時的な感覚ではなく、多くの人が日常的に負担を感じていることが読み取れます。

自由回答では「何もしていないのに1万円を超えた」「以前より明らかに請求額が増えている」など、料金そのものへの驚きや不満の声が多数寄せられました。

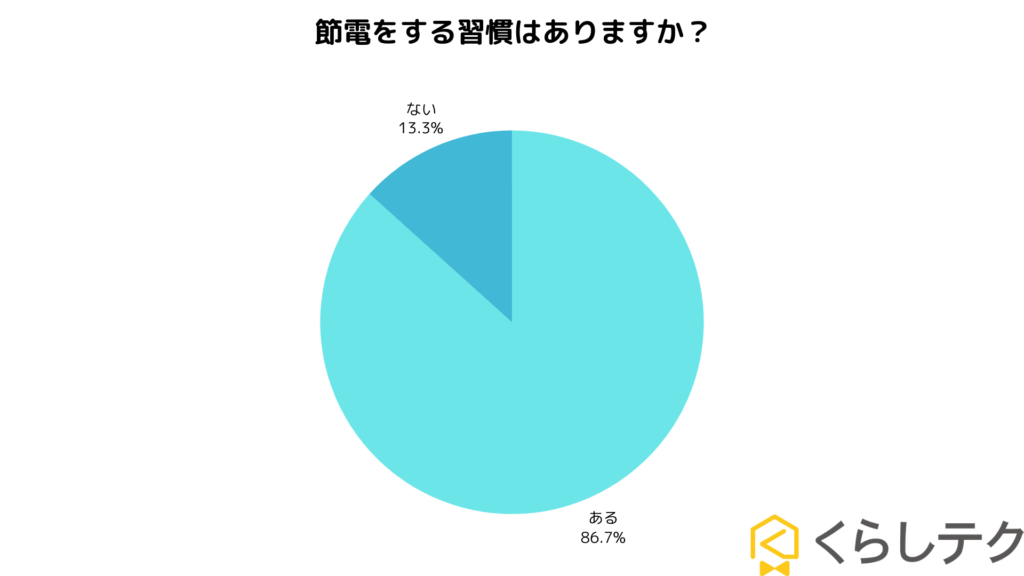

日頃から節電を意識している人は86.7%

またアンケートの中で「節電をしている」と答えた人も86.7%に上り、こまめな消灯や自然光の活用など、無理のない工夫が日常に根付いています。

注目すべきは、節電を「意識的に頑張っている」よりも、「気づけばやっている」「習慣として身についている」といった回答が多かった点です。

自由記述では、「電気をこまめに消す」「自然光で生活する」「使わない部屋の照明を消す」など、誰でも無理なく続けられる工夫が目立ちました。

節電が我慢ではなくライフスタイルとして定着しつつあることを示しています。

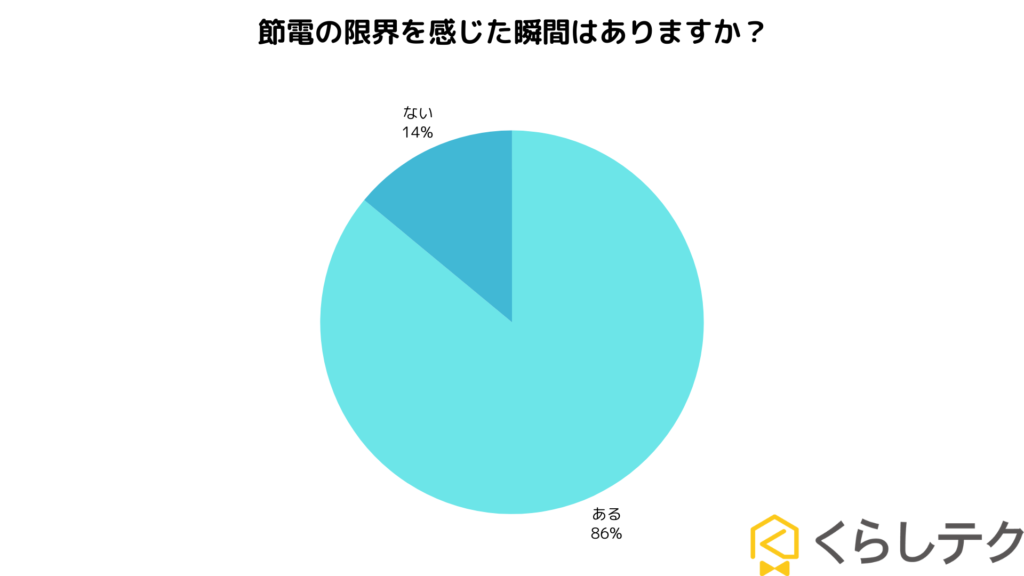

節電の限界を実感している人は86.0%

節電を日ごろからおこなっているという方は非常に多いですが、回答者の86.0%の人が「節電の限界を感じている」という結果になりました。

多くの人がすでに工夫を重ねている一方で、「これ以上は無理」「もう削る場所がない」といった切実な声が寄せられました。

また、節電を意識的におこなっても大きな変化がなく「節電疲れ」といった精神的な限界も見られました。

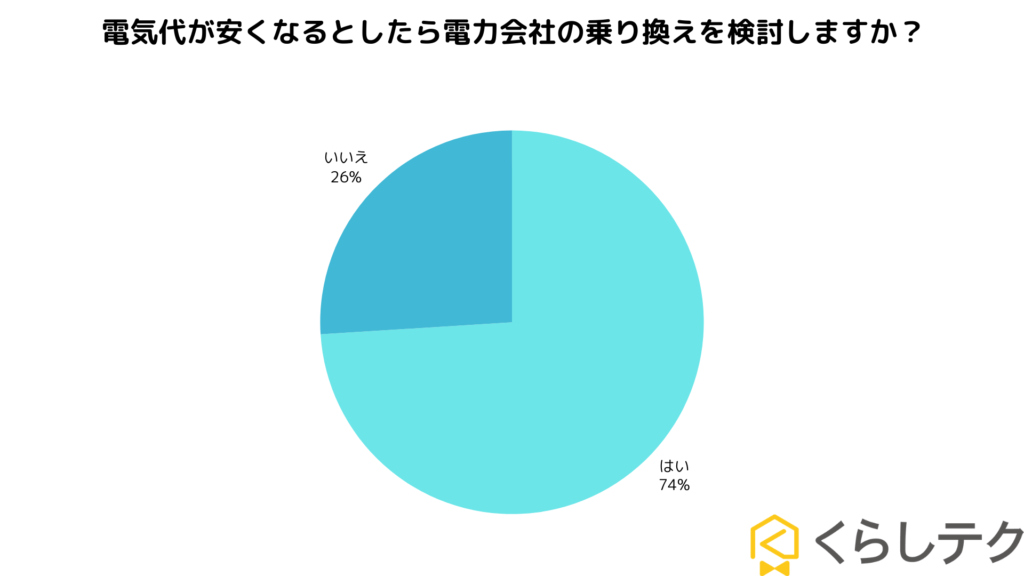

電気代が安くなるなら74.0%の人が電力会社の乗り換えに前向き

電気代が安くなるのであれば「電力会社を乗り換えたい」とと考えている人が74.0%おり、乗り換えによるコスト削減が注目されています。

節電による努力には限界がある中で、より直接的かつ確実なコスト削減策として乗り換えが注目されています。

自由記述では「既に乗り換えて安くなった」「プランを比較して検討中」「思ったより電力会社の変更は簡単だった」といった経験談もありました。

一方で「比較が面倒」「乗り換える方法が分からない」といった不安や負担感も根強く残っていますが、電力会社の比較や乗り換え方さえ理解できれば、乗り換えに前向きな方が多いことがわかります。

今後は電力自由化の認知が進み、より費用の安い電力会社が選ばれることが想定できます。

電気代が高い方におすすめの電力会社

電気代が高いと感じている方におすすめの、電気料金の安い電力会社を紹介します。

中でも違約金のないプランを提供する電力会社を厳選していますので参考にしてください。

| 項目 | Looopでんき | 楽々でんき | ストエネ | エネワンでんき |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

||

| 最低料金(東京電力エリア) | なし | 561.15円(20A)~ | Fプラン:なし Pプラン:590.48円(20A)~ |

902円25銭~(30A)※エネワンハッピーの場合 |

| 解約金(違約金) | 0円 | 新生活安心プラン:0円 ライトシンプルプラン:5,000円(不課税) |

0円 | あり |

| 契約手数料 | 0円 | 3,850円 | 0円 | 0円 |

| 電気ガスセットプラン | あり | あり | あり | あり |

| ポイント還元 | なし | なし | なし | Pontaポイント |

| クレジットカード | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |

| 一言特徴 | 市場連動型で安い | 全国対応で使いやすい | 基本料金0円で安い | ファミリー向けでお得 |

Looopでんき

Looopでんきは、「独立系新電力(大手の子会社ではない)」で電力需要実績第1位※の供給実績を持つ新電力です。

※参考:経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計:電力需要実績」

家庭向け料金プラン「スマートタイムONE」は基本料金が0円となっており、支払いは使った分だけのシンプルな料金体系が特徴です。

特に、電気使用量の少ない単身世帯の方には、「スマートタイムONE」のような基本料金が0円のプランがおすすめです。

また、「スマートタイムONE」、は市場の価格に連動して時間帯ごとに電気料金が変動する「市場連動型」プランです。

電気料金が安い時間帯に家電等を使うことで、電力使用量を変えなくてもコストを抑えることができます。

スマホアプリで電力使用量や料金をチェックできるのも便利です。

いつ解約しても違約金がないため、気軽に新電力を試してみたい方から、単身者、ファミリーまで幅広くおすすめです。

| Looopでんきの基本情報 | |

|---|---|

| 最低料金(基本料金) | なし |

| 解約金(違約金) | なし |

| 契約手数料 | なし |

| 電気ガスセットプラン | あり |

| ポイント還元 | なし |

| クレジットカード | 利用可能 |

| プラン一覧 | スマートタイムONE |

引用:Looopでんき公式YouTube「新しいスタンダード!?30分ごとに変わる電気の価格~知るほどナットク!スマートタイムONE~」

楽々でんき

楽々でんきは「新生活安心プラン」利用の場合違約金がありません。

また楽々でんき「新生活安心プラン」は電力量料金が一律で、どれだけ使っても1kWhあたりの料金が上がることなく一定です。

多くの電力会社では、電力量料金は3段階制で、1段階上がることに1kWhあたりの料金が高くなります。

例えば、東京電力の電力量料金は最初の120kWhまで29.80円ですが、120kWhを超えて300kWhまでは36.40円、300kWhを超えると40.49円になります。(いずれも1kWhあたり)

一方楽々でんきはどれだけ使っても1kWhあたり27円で一律です。

電力量料金が安いため、特に電気使用量が多い家庭でお得に使いやすい新電力です。

さらに、U-NEXT for 楽々でんきで2か月無料で使えたり、かけつけサービス無料等オプションサービスが充実しているのも特徴です。

| 楽々でんきの基本情報 | |

|---|---|

| 最低料金(関東エリア) | 新生活安心プラン:561.15円(20A)~ ライトシンプルプラン:0円 |

| 解約金(違約金) | 新生活安心プラン:0円 ライトシンプルプラン:5,000円(不課税) |

| 契約手数料 | 3,850円 |

| 電気ガスセットプラン | あり |

| ポイント還元 | なし |

| クレジットカード | 利用可能 |

| プラン一覧 | 市場連動型プラン |

ストエネ

ストエネでは、基本料金が0円の「Fプラン」と、基本料金がある「Pプラン」から選択できます。

基本料は電気を使っても使わなくても発生するため、単身世帯などであまり電気を使わない場合には負担が大きくなります。

電力使用量が少ない方には、基本料金が0円の「Fプラン」がおすすめです。

一方、「Pプラン」は基本料金590.48円~(東京電力エリア)かかる代わりに、電力量料金が安いです。(東京電力の基本料金は311.75円~)

ストエネ「Pプラン(東京電力エリア)」は1kWhあたり24.90円ですが、東京電力(スタンダードS)は1kWhあたり29.80円~です。

特に電力消費量の多い世帯は、1kWhあたりの電力量料金が安いプランを選ぶことが、電気代を抑えるコツです。

さらに、電気とガスのセットプランでで契約すると毎月110円の割引が受けられるのも魅力です。

違約金も発生しないため、安心して始められます。

| ストエネ ライフ電気の基本情報 | |

|---|---|

| 最低料金(関東エリア) | Fプラン:なし Pプラン:605.00円(20A)~ |

| 解約金(違約金) | 0円 |

| 契約手数料 | 0円 |

| 電気ガスセットプラン | あり |

| ポイント還元 | なし |

| クレジットカード | 利用可能 |

| プラン一覧 | Pプラン、Fプラン、オール電化プラン |

エネワンでんき

エネワンでんきは、LPガス会社のサイサンが提供する電力サービスで、特に電気を多く使用するファミリー世帯におすすめの新電力です。

エネワンでんきは、電気を使った分だけ発生する「電力量料金」が新電力の中でも安いです。

そのため、電力使用量が多くなるほどエネワンでんきに乗り換えることでお得になりやすいです。

| 東京電力 | エネワンでんき | |

|---|---|---|

|

|

|

| 一か月当たりの 料金シミュレーション (一人暮らし) |

約5,474円/月 | 約5,676円/月 |

| 一か月当たりの 料金シミュレーション (二人暮らし) |

約10,444円/月 | 約9,922円/月 |

| 一か月当たりの 料金シミュレーション (三人暮らし~) |

約12,918円/月~ | 約12,563円/月~ |

東京電力と比較したシミュレーションでは、二人暮らし以上であればエネワンでんきへの乗り換えで節約につながる可能性が高いという結果になりました。

また、ガスやウォーターサーバーとのセット割引を利用することで、最大で385円の割引が受けられるのも魅力的です。

さらに、エネワンでんきの支払いで自動的にPontaポイントが貯まり、電気代を節約しながらポイントもためることができます。

1年以内の解約には3,300円の解約金がかかりますので、長期間の利用を考えているご家庭におすすめです。※供給エリア外への引っ越しなど、やむを得ない事情がある場合は発生しません。

| エネワンでんきの基本情報 | |

|---|---|

| 最低料金(基本料金) ※東京電力エリア |

902円25銭~(30A) ※エネワンハッピーの場合 |

| 解約金(違約金) | 3,300円(1年以内の解約) |

| 契約手数料 | 0円 |

| 電気ガスセットプラン | あり |

| ポイント還元 | Pontaポイント |

| クレジットカード | 利用可能 |

| プラン一覧 | エネワンハッピー、食べとくエコハッピー、エネワンバリュー、食べとくバリュー、エネワンダフル、食べとくエコワンダフル |

引用:ガスワンチャンネル(YouTube)「エネワン CM」

高い電気代に関するよくある質問

電気代が高騰している昨今、多くの家庭で請求金額の増加に戸惑う声が聞かれます。

請求が異常に高いと感じたときや、原因が分からない場合には、どのように対処すれば良いのか迷うこともあるでしょう。

また、電気代の高騰がいつまで続くのか、漏電が原因で電気代が上がる可能性があるのかも、よく寄せられる疑問です。

ここでは、これらのよくある質問に対する具体的な回答を提供します。

電気代の負担を軽減するための参考にしてみてください。

電気代の請求がおかしい時の原因と対処法は?

電気代の請求が普段と比べて異常に高い場合、まずは請求内容の詳細を確認しましょう。

特に「電力量料金」「燃料費調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の各項目を確認してください。

「電力量料金」が高い場合は、純粋に電力使用量が増えていること、「燃料費調整額」が高くなっている場合は火力発電で使う燃料の輸入価格の高騰が原因となっている可能性が高いです。

また「再生可能エネルギー発電促進賦課金」が高くなっている場合は、国が決めている再生可能エネルギーの単価が上がっていることが原因として考えられます。

原因に目星がついたら、電力消費量を見なおす、燃料費調整額の上限があるプランに切り替えるなど、原因に対応する対策を取りましょう。

| 請求額が高くなる主な原因 | |

|---|---|

| 電力量料金 | 使用量の増加による単純な料金上昇 |

| 燃料費調整額 | 燃料輸入価格の高騰や円安が影響 |

| 再エネ賦課金 | 再生可能エネルギーの普及コストに基づく負担 |

電気代が高いのはいつまで続く?

電気代が高い状況は、国内外のエネルギー事情や政策に大きく左右されます。

例えば、2025年1月から3月までの政府による電気料金補助が実施されていますが、これが終了すると再び高騰する可能性があります。

加えて、円安や燃料価格の上昇、エネルギー需給のひっ迫が続く限り、電気代の上昇は続く可能性があります。

長期的には、再生可能エネルギーの普及や省エネ対策が進むことで安定する見込みもありますが、それには時間がかかるでしょう。

今後の電気料金の見通しについては、定期的に政府や電力会社の情報を確認することが重要です。

- 政府補助があるのは2025年3月まで

- 円安・燃料高騰が続くと電気代も上昇しやすい

- 長期的には再エネ普及による安定化も期待される

漏電で電気代は高くなる?

漏電が発生しても、通常は電気代が高くなることはありません。

漏電が起きると漏電ブレーカーが作動し、電力の供給が遮断されるため、電気が消費され続けることはないからです。

しかし、漏電が原因でブレーカーが落ちていない場合や、特定の家電が異常な消費をしている場合は、電気代に影響する可能性があります。

漏電の疑いがある場合は、まずブレーカーの状態を確認し、必要に応じて専門業者に点検を依頼してください。

安全対策として、定期的な配線チェックや老朽化した家電の交換も検討すると良いでしょう。

- 基本的に漏電時はブレーカーが作動し電力供給が遮断される

- ブレーカーが作動しないまま異常動作すると電気代に影響

- 疑いがあれば業者の点検を受けるのが安全

電気代の高い方は電気料金プラン・電力会社を見直そう

電気代が高いと感じたら、まずは原因を特定し、原因に応じた適切な対策を取ることが重要です。

家電の使い方や契約プランの見直しだけでも、節約につながるケースが多くあります。

特に、ライフスタイルに合った電気料金プランへの変更や電力会社の切り替えは、電気代を安くするうえで手軽で効果的な方法です。

一度手続きを行えば、後は日常生活を変えずに電気代を削減できます。

電力会社やプランを比較して、家計に優しい選択を始めましょう。

東京電力切り替え(乗り換え)電話窓口【0120-995-113】|電気・ガスのお問い合わせ先を紹介